イタチの歯の特徴は?【鋭い犬歯が特徴的】噛み跡から被害の程度を判断する3つのポイント

【この記事に書かれてあること】

イタチの歯の特徴、気になりませんか?- イタチの歯の基本構造と特徴

- 鋭い犬歯がイタチの捕食能力を高める

- イタチの歯は合計34本で構成される

- 強力な噛む力が家屋被害の原因に

- イタチの歯の特徴を知ることで効果的な対策が可能に

実は、イタチの歯は驚くべき能力を持っているんです。

鋭い犬歯や強力な噛む力は、イタチの生態を理解する上で重要なカギとなります。

でも、その特徴が家屋被害の原因にもなっているんです。

「えっ、歯が原因なの?」と驚く方も多いはず。

この記事では、イタチの歯の秘密に迫り、その知識を活かした被害対策まで詳しくお伝えします。

イタチの歯について知ることで、効果的な対策が見えてくるかもしれません。

さあ、イタチの歯の世界をのぞいてみましょう!

【もくじ】

イタチの歯の特徴と構造

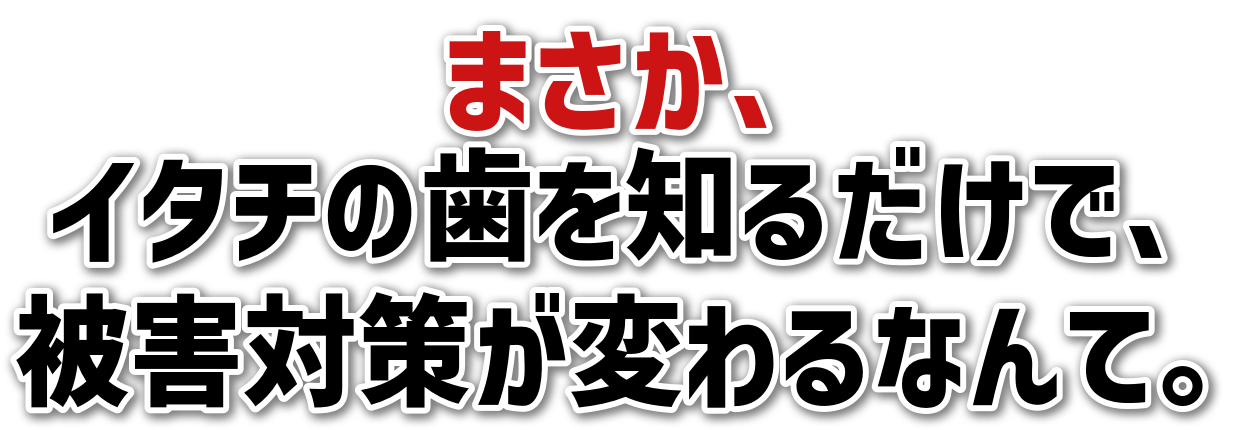

イタチの歯の基本構造!鋭い犬歯が特徴的

イタチの歯は、鋭い犬歯が特徴的な構造をしています。「うわっ、なんて鋭い歯なんだ!」と驚くほどです。

イタチの口の中をのぞいてみると、まるで小さな肉食恐竜のような歯並びが見えてきます。

前歯、犬歯、臼歯と、それぞれが役割を持っているんです。

中でも目を引くのが、ギラリと光る鋭い犬歯。

これがイタチの武器なんです。

「まるでナイフみたい!」と思わず声が出てしまうほど尖っています。

この犬歯で獲物をガッチリとらえて、逃げられないようにするんです。

イタチの歯の構造は、こんな感じです。

- 前歯:小さくて鋭い。

獲物の毛をむしりとるのに使います。 - 犬歯:長くて鋭い。

獲物を捕まえて刺し貫くのに使います。 - 臼歯:ギザギザしている。

獲物の肉や骨を砕くのに使います。

「自然ってすごいな」と感心してしまいますね。

イタチの歯を知ることで、その生態がよく分かります。

鋭い歯を持つイタチは、まさに生まれながらのハンターなのです。

イタチの歯の数は34本!上下の配置を解説

イタチの口の中には、なんと34本もの歯が並んでいるんです。「え?そんなに多いの?」と驚く人も多いでしょう。

人間の歯が32本なのを考えると、イタチの方が2本多いんです。

小さな体なのに、たくさんの歯がびっしり並んでいる様子を想像すると、ちょっとゾクッとしますね。

イタチの歯の配置は、上顎と下顎でこんな風になっています。

- 上顎:16本(切歯6本、犬歯2本、小臼歯6本、大臼歯2本)

- 下顎:18本(切歯6本、犬歯2本、小臼歯6本、大臼歯4本)

「自然の設計って本当に精巧だなぁ」と感心してしまいます。

イタチの歯の数と配置には、ちゃんと理由があるんです。

たくさんの歯で獲物をしっかりとらえて、逃がさないようにしているんです。

また、多くの臼歯で効率よく肉を噛み砕くことができます。

この34本の歯が、イタチの生存を支えているんです。

小さな体で生き抜くために、自然が与えた素晴らしい武器なんですね。

イタチの犬歯の形状と機能!捕食に適した構造

イタチの犬歯は、まるで小さな短剣のような形をしています。その鋭さに「ヒヤッ」とする人も多いでしょう。

犬歯の形状は、捕食に最適な構造になっているんです。

細長くて先端が尖っていて、少し後ろに曲がっています。

この形には、ちゃんとした理由があるんです。

- 細長い形状:獲物の体に深く刺さりやすい

- 鋭い先端:獲物の皮膚を簡単に貫ける

- 後ろに曲がった形:獲物が逃げにくくなる

ガブッと噛みつくと、鋭い先端が獲物の体に刺さります。

そして、後ろに曲がった形状のおかげで、獲物が逃げようとしても抜けにくくなるんです。

「まるで釣り針みたいだな」と思う人もいるかもしれません。

確かに、機能的には似ていますね。

イタチの犬歯は、上下合わせて4本あります。

これらが協力して働くことで、小さな獲物でもしっかりと捕らえることができるんです。

自然界での生存競争は厳しいもの。

イタチの犬歯は、まさにその厳しい世界を生き抜くための武器なんです。

小さな体で効率よく捕食できるよう、進化の過程で形作られてきたんですね。

歯の形状と食性の関係!肉食に特化した進化

イタチの歯の形は、その食性とぴったり合っているんです。「どういうこと?」と思う人もいるでしょう。

実は、イタチの歯は肉食に特化して進化してきたんです。

イタチの歯の特徴を見てみましょう。

- 鋭い犬歯:獲物を捕まえて刺し貫く

- 鋭い切歯:肉をちぎる

- ギザギザの臼歯:肉を切り刻む

植物を主食とする動物の歯とは、まったく違う形をしているんです。

例えば、ウサギの歯を想像してみてください。

前歯は平たくて、臼歯は幅広いですよね。

これは草をかじったり、葉っぱを噛み砕いたりするのに適しているんです。

一方、イタチの歯は獲物を捕まえて、肉を食べるのに特化しています。

鋭い犬歯で獲物を捕まえ、鋭い切歯で肉をちぎり、ギザギザの臼歯で肉を切り刻むんです。

「まるで小さな肉切り包丁セットみたいだな」と思えてきませんか?

自然は、イタチに完璧な道具を与えたんです。

この歯の形状のおかげで、イタチは効率よく肉食生活を送ることができるんです。

小さな体で生き抜くために、歯が重要な役割を果たしているんですね。

イタチの歯のケアはNG!野生動物への配慮を

イタチの歯のケア、実はしてはいけないんです。「え?歯磨きしないの?」と思う人もいるでしょう。

でも、野生動物のイタチには人間の手を加えない方がいいんです。

イタチの歯は、自然の中で自己管理されています。

- 硬い骨を噛むことで、自然に歯が磨かれる

- 獲物を捕まえる行動が、歯の健康を保つ

- 野生の食事が、歯の状態を最適に保つ

「でも、歯が痛そうなイタチを見たら?」と心配になる人もいるかもしれません。

そんなときは、むやみに近づいたり触ったりせず、専門家に相談するのがいいでしょう。

野生動物保護の専門家なら、適切なアドバイスをくれるはずです。

イタチの歯を観察するのは、とても興味深いことです。

でも、「見るだけ」にとどめましょう。

触ったり、ケアしようとしたりするのは避けた方がいいんです。

野生動物への配慮は、こんな小さなことから始まるんです。

イタチたちが自然な姿で生きられるよう、私たちにできることを考えてみるのも良いかもしれませんね。

イタチの歯の驚くべき能力と生態への影響

イタチの噛む力はスゴイ!体重の割に強力

イタチの噛む力は、その小さな体からは想像もつかないほど強力です。「え?こんな小さな動物なのに?」と驚く方も多いでしょう。

イタチの噛む力の秘密は、その顎の構造にあります。

小さな頭蓋骨に対して、がっしりとした顎の筋肉が発達しているんです。

まるで小さなボディビルダーのような感じですね。

この強力な噛む力のおかげで、イタチは自分よりも大きな獲物を仕留めることができます。

例えば、ウサギやネズミの骨をバリバリと簡単に砕いてしまうんです。

「ゾクッ」としますね。

イタチの噛む力の強さを表す具体的な数値はないのですが、以下のような特徴があります。

- 自分の体重の約半分の重さの獲物を捕らえられる

- 小動物の骨を簡単に砕ける

- 木の枝や小さな木の幹を噛み切れる

「小さな体で大きな力を発揮する」というのは、まさにイタチの生き方そのものなんです。

ただし、この強力な噛む力が人間にとっては厄介な問題を引き起こすこともあります。

家屋に侵入したイタチが電線や木材を噛み切ってしまうことがあるんです。

「うわっ、大変!」ですよね。

イタチの噛む力の強さを知ることで、その被害対策にも役立てることができます。

例えば、イタチが噛みにくい素材を使うなど、家屋の防御策を考える際の参考になるでしょう。

イタチの歯vs小動物の骨!驚きの破壊力

イタチの歯と小動物の骨が対決したら、勝負の行方は明らかです。イタチの歯の驚異的な破壊力が、小動物の骨をあっという間に粉砕してしまいます。

「ガリッ、バリッ」という音が聞こえてきそうですね。

イタチの歯が小動物の骨に与える影響は、以下のようなものです。

- ネズミの骨をまるでせんべいのようにバリバリと砕く

- 小鳥の細い骨を一瞬で粉々にする

- 魚の骨をまるでゼリーのように簡単に噛み潰す

特に鋭い犬歯と、ギザギザした臼歯の組み合わせが重要なんです。

犬歯で獲物をがっちりと捕らえ、臼歯で骨ごとすりつぶすという完璧なチームワークを見せてくれます。

例えば、イタチがネズミを捕まえたとしましょう。

まず鋭い犬歯でネズミの首筋をガブリとつかみます。

そして、強力な顎の力で一気に噛み砕きます。

最後に臼歯ですりつぶして、骨ごと丸呑みにしてしまうんです。

「うわぁ、すごい食べっぷり!」と驚きますよね。

この能力は、イタチの生存に欠かせません。

小さな体で効率よく栄養を摂取するために、骨まで丸ごと食べてしまうんです。

まさに自然界の「もったいない精神」の体現者と言えるでしょう。

ただし、この破壊力が時として人間の飼育する小動物にも向けられることがあります。

ニワトリやウサギなどの家畜が襲われることもあるので、イタチの被害対策は重要です。

「うちの大切なペットを守らなきゃ!」という気持ちになりますよね。

イタチの歯の破壊力を知ることで、その生態をより深く理解できます。

同時に、小動物を守るための対策を考える上でも重要な知識となるんです。

イタチの歯の年齢による変化!老齢化の影響

イタチの歯も、年を重ねるにつれて変化していきます。「え?動物の歯も年齢で変わるの?」と思う方もいるかもしれませんね。

実は、イタチの歯を見れば、おおよその年齢が分かってしまうんです。

若いイタチの歯は、まるで新品の包丁のように鋭く、白くてピカピカしています。

しかし、年を重ねるにつれて以下のような変化が現れます。

- 犬歯の先端が徐々に丸くなっていく

- 歯全体が黄ばんでくる

- 歯の表面にヒビや欠けが生じる

- 歯と歯の間の隙間が広がる

若いイタチの犬歯は針のように鋭いのですが、年を重ねるにつれて先端が丸くなっていきます。

まるで、よく使った鉛筆の先のようになるんです。

例えば、2歳のイタチと5歳のイタチの犬歯を比べてみましょう。

2歳のイタチの犬歯はまだキラキラと光り、先端は鋭いままです。

一方、5歳のイタチの犬歯は少し黄ばみ、先端も丸くなっています。

「うーん、やっぱり年には勝てないんだな」と感じますね。

この変化は、イタチの生存にも影響を与えます。

歯の鋭さや強度が落ちることで、獲物を捕まえる能力も低下してしまうんです。

自然界では、これが寿命を左右する重要な要因となります。

ただし、イタチは賢い動物です。

歯の衰えを補うために、より小さな獲物を狙ったり、果実など柔らかい食べ物を増やしたりと、食性を変化させていきます。

「なるほど、知恵を使って生き延びているんだ」と感心してしまいますね。

イタチの歯の年齢による変化を知ることで、その生態をより深く理解できます。

同時に、イタチの被害対策を考える上でも、年齢による行動の違いを考慮に入れることができるんです。

イタチの歯vs毛の特徴!個体識別に役立つのは

イタチの個体識別、歯と毛どっちが役立つと思いますか?実は、歯の特徴の方が個体識別には適しているんです。

「え?毛じゃないの?」と驚く方も多いでしょう。

確かに、毛の色や模様も個体によって微妙に違います。

でも、毛は季節によって変化したり、脱毛したりするので、安定した識別の指標にはなりにくいんです。

一方、歯の特徴は以下のような点で個体識別に向いています。

- 歯の配列や間隔が個体ごとに微妙に異なる

- 犬歯の形や長さに個体差がある

- 歯の摩耗パターンが個体特有

- 欠けや傷の位置が個体を特定する手がかりに

イタチの犬歯は、まるで人間の指紋のように個体ごとに微妙に形が違うんです。

「へぇ、歯にも個性があるんだ」と面白く感じますよね。

例えば、2匹のイタチがいるとします。

1匹は右上の犬歯が少し内側に傾いていて、もう1匹は左下の犬歯に小さな欠けがあるとしましょう。

この特徴を覚えておけば、同じイタチかどうかを後で判別できるんです。

この知識は、イタチの行動を研究する上でとても重要です。

例えば、ある地域に出没するイタチが同じ個体なのか、それとも複数のイタチなのかを判断する手がかりになります。

「なるほど、こんな方法で調べているんだ」と納得しますね。

ただし、イタチの歯を観察するのは危険です。

生きているイタチに近づいて歯を見ようとするのは絶対にやめましょう。

代わりに、イタチが残した歯形や痕跡を観察するのが安全です。

イタチの歯の特徴を知ることで、その生態をより深く理解できます。

同時に、イタチの被害対策を考える上でも、個体の特定や行動パターンの把握に役立つ重要な知識となるんです。

イタチの歯の色vs毛の色!季節変化の違い

イタチの歯の色と毛の色、どっちが季節によって変化すると思いますか?答えは、毛の色の方が大きく変化するんです。

「へぇ、そうなんだ!」と驚く方も多いでしょう。

イタチの毛の色は、季節によってこんな風に変化します。

- 夏:薄い茶色や赤茶色

- 冬:濃い茶色や白っぽい色

- 春と秋:中間の色に変化する途中

「イタチってオシャレなんだな」なんて思ってしまいます。

一方、イタチの歯の色はどうでしょうか。

実は、歯の色はほとんど変化しません。

若いイタチの歯は白くて光沢がありますが、年を重ねるにつれてゆっくりと黄ばんでいくだけです。

季節による変化はないんです。

例えば、同じイタチを夏と冬で比べてみましょう。

毛の色は夏は薄茶色、冬は濃い茶色と大きく変わります。

でも、歯の色は変わらず、ずっと同じ色をしているんです。

「なるほど、歯は変わらないんだな」と納得できますよね。

この違いには理由があります。

毛の色が変わるのは、季節に応じた保護色のためです。

夏は明るい環境に、冬は雪景色に溶け込みやすくなるんです。

でも歯は外敵から身を守る必要がないので、色を変える必要がないんです。

この知識は、イタチの生態を理解する上で重要です。

例えば、冬に白っぽい毛のイタチを見かけても、歯の特徴が同じなら夏に見た茶色のイタチと同じ個体かもしれません。

「へぇ、そんな方法で同じイタチかどうか分かるんだ」と興味深く感じますね。

ただし、イタチの毛の色は個体差も大きいので、色だけで判断するのは難しいです。

歯の特徴と組み合わせて観察することで、より正確な個体識別ができるんです。

イタチの歯と毛の色の変化の違いを知ることで、その生態をより深く理解できます。

同時に、イタチの被害対策を考える上でも、季節による行動の変化を予測する手がかりになるんです。

イタチの歯の特徴を活かした被害対策と観察方法

イタチの歯跡を発見!石膏で型取りして保存

イタチの歯跡を見つけたら、石膏で型を取って保存するのが有効です。これは、イタチの生態を理解し、被害対策を立てる上で重要な情報源となります。

「えっ、歯形を取るの?」と驚く方もいるかもしれませんね。

でも、この方法には大きな利点があるんです。

イタチの歯跡を石膏で型取りすることで、以下のようなメリットがあります。

- 歯の形状や大きさを正確に記録できる

- 時間が経っても変化しない証拠が残せる

- 複数の歯跡を比較して、個体差を調べられる

- 専門家による詳しい分析が後からでも可能に

まず、歯跡の周りを掃除して、ゴミや埃を取り除きます。

次に、柔らかい石膏を歯跡にそっと流し込みます。

「ふわっ」と石膏が歯跡を包み込む感じですね。

そして、完全に固まるまで待ちます。

固まった石膏を慎重に剥がすと、そこにはイタチの歯の形が鮮明に残っているはずです。

「わぁ、こんなにはっきり写るんだ!」と感動するかもしれません。

この石膏型は、イタチの個体識別や行動パターンの分析に役立ちます。

例えば、同じ場所で何度も歯跡が見つかる場合、石膏型を比較することで、同じイタチが繰り返し来ているのか、それとも複数のイタチが出没しているのかを判断できるんです。

ただし、注意点もあります。

歯跡を見つけたらすぐに型を取ることが大切です。

時間が経つと、風や雨で歯跡が崩れてしまう可能性があるからです。

「急がなきゃ!」という気持ちで素早く行動しましょう。

石膏で型を取ることで、イタチの歯の特徴をより深く理解し、効果的な対策を立てることができるんです。

これは、イタチ被害に悩む方にとって、心強い味方になるはずです。

蛍光塗料でイタチの侵入経路を特定!夜間観察のコツ

イタチの歯跡に蛍光塗料を塗ると、夜間の侵入経路を特定できるんです。これは、イタチ対策の新しい観察方法として注目されています。

「え?蛍光塗料?」と不思議に思う方もいるでしょう。

でも、これがとても効果的なんです。

蛍光塗料を使うメリットは以下の通りです。

- 暗闇でもイタチの行動跡が鮮明に見える

- 複数の侵入経路を色分けして識別できる

- イタチが触れた場所が一目で分かる

- 長期間の観察が可能になる

まず、イタチの歯跡や足跡が見つかった場所に、薄く蛍光塗料を塗ります。

「ふわっ」と軽く塗るだけでOKです。

そして夜になったら、紫外線ライトを使って観察します。

すると、イタチが通った跡がキラキラと光って見えるんです。

「わぁ、まるで星空みたい!」と感動するかもしれません。

この光の跡を追いかけていくと、イタチがどこから侵入して、どんな経路で移動しているかが分かるんです。

例えば、屋根裏に侵入したイタチの場合、蛍光塗料の跡が天井や壁を伝って移動している様子が観察できます。

「へぇ、こんな狭いところも通れるんだ」と驚くかもしれませんね。

この方法の良いところは、イタチを傷つけずに観察できること。

そして、長期間にわたって行動パターンを調べられることです。

「イタチのことをもっと知りたい」という好奇心も満たせますよ。

ただし、注意点もあります。

蛍光塗料は無害なものを選び、薄く塗ることが大切です。

イタチや他の動物に悪影響を与えないようにしましょう。

また、観察時は静かに行動し、イタチを驚かせないようにすることも重要です。

蛍光塗料を使った観察方法で、イタチの行動をより深く理解できます。

これにより、的確な対策を立てることができ、イタチとの共存も考えられるようになるんです。

イタチの歯跡サイズを記録!個体数推測に活用

イタチの歯跡のサイズを測って記録すると、驚くほど多くの情報が得られるんです。特に、地域に生息するイタチの個体数を推測するのに役立ちます。

「え?歯跡のサイズだけで?」と疑問に思う方もいるでしょう。

でも、これがとても有効な方法なんです。

歯跡のサイズを記録することで、以下のようなことが分かります。

- 個体の大きさや年齢の推定

- 同じ個体の再訪問かどうかの判断

- 新しい個体の出現の把握

- 繁殖期における個体数の変化の追跡

まず、見つけた歯跡の横に定規を置いて写真を撮ります。

「カシャッ」というわけです。

そして、その写真を見ながら歯跡のサイズを測り、日付と場所と一緒に記録します。

例えば、「5月15日、裏庭の木の根元、犬歯の間隔1.2cm」といった具合です。

これを継続して行うと、面白いことが分かってきます。

「あれ?この大きさの歯跡、先週も見たぞ」とか、「最近、小さな歯跡が増えてきたな」といった変化に気づくでしょう。

これらの情報から、地域のイタチの個体数や年齢構成が推測できるんです。

特に注目したいのは、歯跡のサイズの変化です。

例えば、春先に小さな歯跡が増えたら、赤ちゃんイタチが生まれた可能性が高いです。

「わぁ、家族が増えたんだね」と、ちょっとほっこりするかもしれません。

ただし、この方法にも注意点があります。

歯跡は時間とともに風化したり、雨で流されたりするので、見つけたらすぐに記録することが大切です。

また、同じ場所で定期的に観察を続けることで、より正確な情報が得られます。

イタチの歯跡サイズを記録することで、その地域のイタチの生態をより深く理解できます。

これは、効果的な被害対策を立てる上で、とても重要な情報となるんです。

かたくり粉でイタチの行動パターンを分析!足跡との併用

かたくり粉を使ってイタチの行動パターンを分析する方法があるんです。これを歯跡と足跡の観察と組み合わせると、イタチの行動がより詳しく分かります。

「えっ、かたくり粉?」と驚く方も多いでしょう。

でも、これがとても効果的な方法なんです。

かたくり粉を使うメリットは以下の通りです。

- イタチの通り道が一目で分かる

- 足跡や歯跡がくっきり残る

- 安全で環境にも優しい

- 安価で手に入りやすい

イタチが通りそうな場所に薄くかたくり粉を撒きます。

「フワッ」と軽く撒くだけでOKです。

そして翌朝、その場所を観察します。

すると、イタチが通った跡がくっきりと残っているはずです。

「わぁ、こんなにはっきり見えるんだ!」と驚くかもしれません。

足跡はもちろん、尻尾を引きずった跡や、体を擦り付けた跡まで見えることがあります。

特に注目したいのは、歯跡と足跡の組み合わせです。

例えば、ある場所に歯跡があり、そこからかたくり粉の上に足跡が続いていたとします。

これは、イタチがその場所で何かを食べた後、移動した証拠になります。

「なるほど、ここが食事場所なんだな」と理解できますね。

この方法の良いところは、イタチの一連の行動が追えること。

餌を探す場所、休憩する場所、移動経路などが分かります。

「へぇ、イタチってこんな生活をしているんだ」と、新しい発見があるかもしれません。

ただし、注意点もあります。

かたくり粉は雨や風で飛ばされやすいので、天気の良い日に行うのがおすすめです。

また、イタチ以外の動物の足跡と間違えないよう、よく観察することが大切です。

かたくり粉を使った観察方法で、イタチの行動パターンをより詳しく知ることができます。

これにより、効果的な対策を立てられるだけでなく、イタチの生態への理解も深まるんです。

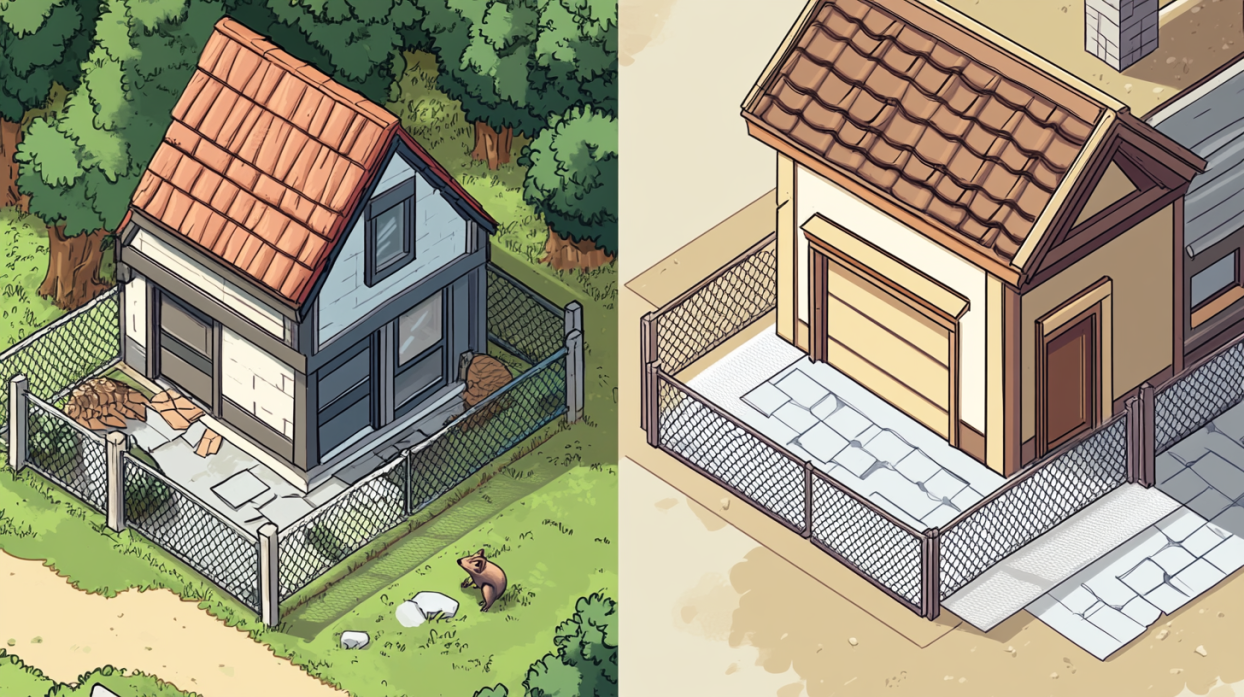

イタチ対策に活用!歯の特徴を知って被害を防ぐ

イタチの歯の特徴を知ることで、効果的な被害対策が立てられるんです。歯の形状や噛む力を理解すれば、家屋やペットを守る方法が見えてきます。

「え?歯のことを知って何になるの?」と思う方もいるかもしれません。

でも、これがとても重要なんです。

イタチの歯の特徴を知ることで、以下のような対策が可能になります。

- 噛み切られにくい素材の選択

- 侵入経路の効果的な封鎖

- ペットや家畜の安全な飼育方法の工夫

- 被害の早期発見と対処

だから、「家の周りの木製フェンスは要注意!」というわけです。

代わりに金属製のフェンスを使えば、イタチの侵入を防げる可能性が高くなります。

また、イタチの歯は小さな隙間にも入り込めるほど細いんです。

「えっ、そんな狭いところも?」と驚くかもしれません。

だから、家の周りの小さな隙間も見逃さずに塞ぐことが大切です。

さらに、イタチの歯跡を見つけたら、すぐに対処することが重要です。

「ん?この傷、イタチの歯跡かも」と気づいたら、その周辺を重点的に点検しましょう。

早めの対応で、被害の拡大を防げるんです。

ペットや家畜を守る場合も、イタチの歯の特徴を知ると役立ちます。

例えば、イタチは首筋を狙って噛みつく習性があります。

だから、「首周りを守る首輪を付けてあげよう」といった対策が考えられます。

ただし、過剰な対策は避けましょう。

イタチも自然の一部です。

完全に排除するのではなく、共存の道を探ることも大切です。

「イタチさん、ここまではOKだけど、これ以上は困るよ」といった感じで、適度な距離感を保つのがいいでしょう。

イタチの歯の特徴を知ることで、より効果的で人道的な対策が立てられます。

これにより、イタチとの平和な共存も可能になるんです。

自然との調和を保ちながら、快適な生活を送れるようになりますよ。