イタチが木に登る理由は?【高さ10mまで到達可能】効果的な木登り防止策3選

【この記事に書かれてあること】

庭木に登るイタチに悩まされていませんか?- イタチの木登り能力は驚異的で、高さ10mまで到達可能

- 食料探し、休息、捕食者からの逃避が主な木登りの目的

- イタチは鋭い爪と長い尾を使って器用に木を登る

- 果樹園や庭木への被害が深刻化する可能性あり

- 金属製バリアや忌避スプレーが効果的な対策に

実はイタチは驚くべき木登り能力を持っており、高さ10mまで到達可能なんです。

油断は大敵!

イタチが木に登る理由や、それがもたらす被害について知ることが、効果的な対策の第一歩です。

この記事では、イタチの木登りテクニックや好む木の種類、そして5つの具体的な対策法をご紹介します。

「なぜイタチは木に登るの?」という疑問に答えながら、あなたの大切な庭を守る方法を一緒に考えていきましょう。

【もくじ】

イタチが木に登る理由と特徴

イタチが木登りをする3つの目的!生存戦略の秘密

イタチが木に登る理由は、食料探し、安全確保、そして捕食者からの逃避です。これらは全てイタチの生存戦略に直結しているんです。

まず、食料探しについて見てみましょう。

イタチは木に登ることで、地上では手に入らない貴重な食べ物を得られるんです。

「お、あそこに鳥の巣がある!」とイタチは目を輝かせます。

鳥の卵や雛は、イタチにとって栄養満点のごちそう。

果実もイタチの大好物です。

次に、安全確保。

木の上は天敵から身を隠すのに最適な場所なんです。

「ここなら誰も僕を見つけられないぞ」とイタチは安心して休息をとります。

高いところから周囲を見渡せるので、危険が近づいてくるのもいち早く察知できます。

最後に、捕食者からの逃避。

イタチより大きな動物に追いかけられたとき、木登りは命綱になります。

「ああ、危なかった〜」と木の上でホッとする姿が目に浮かびますね。

イタチの木登り能力は、こんな風に生き残るための重要なスキルなんです。

イタチにとって木は、まさに命をつなぐ大切な存在といえるでしょう。

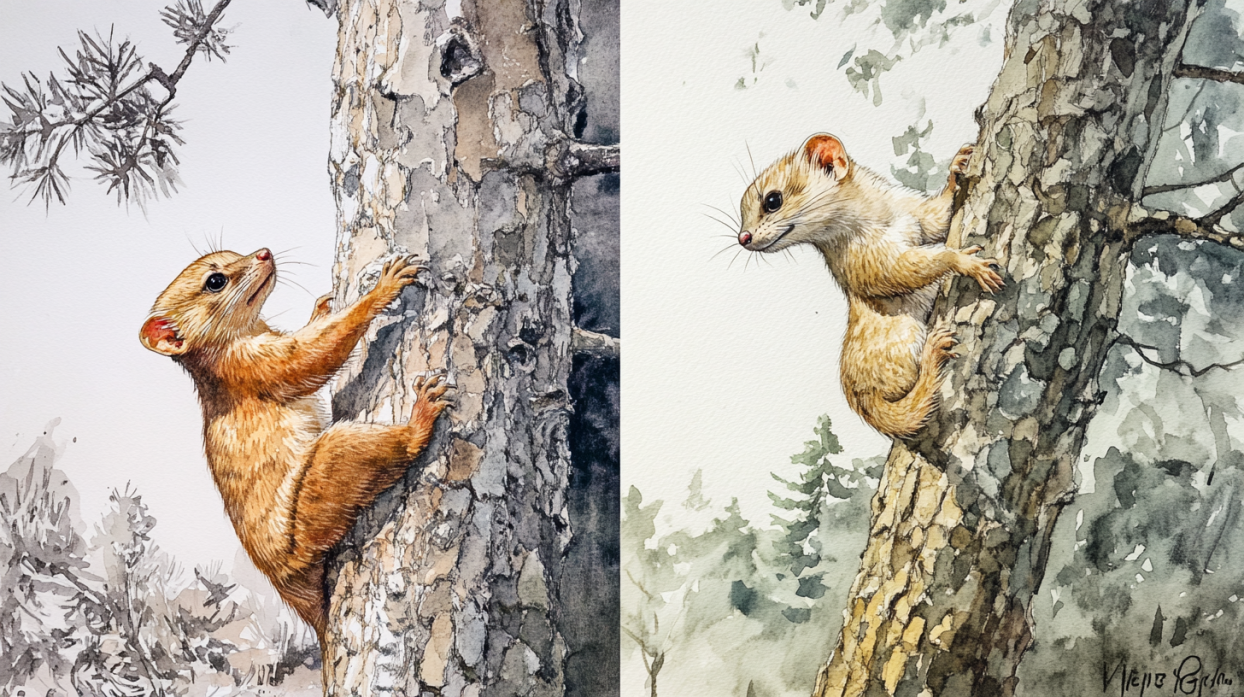

イタチの木登りテクニック!爪と尾を巧みに使う

イタチの木登りテクニックは、鋭い爪と長い尾を巧みに使う絶妙なバランス感覚が特徴です。まるでサーカスの綱渡りアーティストのような華麗な動きで、スイスイと木を登っていくんです。

まず、イタチの爪に注目です。

鋭くカーブした爪は、木の幹にガッチリと引っかかります。

「よいしょ、よいしょ」と、爪を使って体を引き上げていく様子が目に浮かびますね。

この爪、木の樹皮にしっかりと食い込むので、滑り落ちる心配はありません。

次に、長い尾の役割です。

イタチの尾は体長の3分の1もあり、絶妙なバランスを取るのに重要な役割を果たします。

「ふらふら〜」と体が傾きそうになったときも、尾を器用に動かしてバランスを取り戻すんです。

まるでバランスポールを使う綱渡り師のよう!

イタチの木登りスピードは驚くほど速く、なんと1秒間に約1メートルも登れるんです。

「えっ、そんなに速いの!?」と驚いてしまいますよね。

この速さがあるからこそ、危険から素早く逃げることができるんです。

さらに、イタチは細い枝の上でも器用に動き回れます。

直径2〜3センチの枝でも、バランスを崩すことなく歩いていけるんです。

「ひょいひょい」と軽々と枝を渡る姿は、まるで空中ブランコの名人のよう。

このように、イタチの木登りテクニックは、進化の過程で磨き上げられた高度な生存スキルなんです。

自然界での生き残りをかけた戦略が、こんなにも洗練された技となっているんですね。

イタチが好む木の種類「広葉樹」に要注意!

イタチが特に好んで登る木は、実は広葉樹なんです。枝が多くて樹皮が粗い広葉樹は、イタチにとって天国のような存在なんです。

「やった!ここなら思う存分登れるぞ」とイタチは大喜び。

広葉樹がイタチに人気な理由は、主に3つあります。

- 枝が多い:たくさんの枝があることで、イタチは自由に動き回れます。

「あっちこっち探検しよう!」と、好奇心旺盛なイタチにはぴったり。 - 樹皮が粗い:ザラザラした樹皮は、イタチの爪がしっかりと引っかかるので登りやすいんです。

「すべらない、すべらない」と安心して登れます。 - 果実がなる:多くの広葉樹は果実をつけるので、イタチにとっては食料の宝庫。

「おいしそうな実がたくさんあるぞ!」とイタチは目を輝かせます。

リンゴ、サクランボ、プラムなどの果樹は、イタチにとって魅力的なごちそうがたくさんなっています。

「いただきま〜す」とイタチが美味しそうに果実を食べる姿が目に浮かびますね。

一方で、針葉樹はイタチにとってはそれほど魅力的ではありません。

枝が少なく、樹皮も滑らかなので登りにくいんです。

「うーん、ちょっと登りづらいなあ」とイタチも困惑気味。

ただし、針葉樹に鳥の巣があれば話は別。

「卵があるかも!」と、イタチは針葉樹にも挑戦します。

このように、イタチの木登り被害から庭や果樹園を守るには、広葉樹に特に注意を払う必要があるんです。

イタチの好みを知ることで、より効果的な対策を立てられるというわけ。

イタチの木登り能力は驚異的!高さ10mまで到達

イタチの木登り能力は、実はものすごくすごいんです。なんと、高さ10メートルまで到達できるんです!

「えっ、そんなに高く登れるの?」と驚いてしまいますよね。

イタチの木登り能力を具体的に見てみましょう。

- 登る速さ:1秒間に約1メートル

- 到達可能な高さ:10メートル以上

- バランス能力:直径2〜3センチの細い枝でも歩ける

- 方向転換:素早く180度向きを変えられる

- 下りる速さ:登る時と同じくらい速い

「ビューン」と一気に駆け上がる姿が目に浮かびますね。

イタチがこんなに高く登れる秘密は、体の構造にあります。

細長い体は木の幹にぴったりとフィットし、鋭い爪は樹皮にしっかりと引っかかります。

長い尾はバランスを取るのに大活躍。

まるで木登り用に進化した生き物のようです。

この驚異的な能力は、イタチの生存に大きく役立っています。

高いところまで登れるからこそ、地上の捕食者から逃げたり、鳥の巣を襲ったりできるんです。

「ふぅ、ここまで来れば安全だ」とホッとする姿が想像できますね。

でも、この能力が人間にとっては厄介な問題を引き起こすこともあるんです。

家の屋根や高い場所にある鳥の巣箱も、イタチにとっては簡単に到達できる場所。

「よーし、あそこに行ってみよう!」と、イタチは人間の予想を超えた場所に現れることがあるんです。

イタチの木登り能力の高さを知ることで、私たちはより効果的な対策を考えることができます。

「あんなに高く登れるなんて!」と驚くだけでなく、その能力を踏まえた対策を立てることが大切なんです。

木登りvs泳ぎ!イタチの2つの能力を比較

イタチは木登りの達人ですが、実は泳ぎも得意なんです。でも、どちらの能力がより優れているのでしょうか?

木登りと泳ぎ、イタチの2つの能力を比べてみましょう。

まず、速さを比較してみます。

- 木登り:1秒間に約1メートル

- 泳ぎ:1秒間に約0.5メートル

「ビューン」と木を登るイタチと、「スイスイ」と泳ぐイタチ、どちらも素早いですが、木登りの方がより俊敏です。

次に、到達可能な距離を見てみましょう。

- 木登り:高さ10メートル以上

- 泳ぎ:最大500メートル程度

「えっ、そんなに泳げるの?」と驚いてしまいます。

でも、イタチの生活にとってどちらが重要かというと、木登り能力の方が優れていると言えるでしょう。

なぜなら、イタチの日常生活や狩りにおいて、木登りの機会の方が圧倒的に多いからです。

木登りは、イタチにとって以下のような利点があります。

- 食料を得やすい:鳥の巣や果実にアクセスできる

- 安全な場所を確保できる:捕食者から逃げられる

- 広い範囲を見渡せる:獲物や危険を察知しやすい

「よし、向こう岸に行ってみよう」と、新しい場所に移動する際に役立つんです。

イタチの木登り能力と泳ぐ能力、どちらも驚くべき能力ですが、日常生活での重要性や頻度を考えると、木登り能力の方がより発達しているというわけ。

この能力の差が、イタチ対策を考える上でも重要なポイントになるんです。

イタチの木登りがもたらす被害と対策

イタチの木登りで起こる「5つの被害」に注目!

イタチの木登りは、実に5つもの被害をもたらす可能性があるんです。これらの被害を知ることで、対策の重要性がより明確になります。

まず、1つ目の被害は鳥の巣の襲撃です。

イタチは木に登ることで、地上からは手の届かなかった鳥の巣を襲うことができます。

「あっ、あそこに卵がある!」とイタチは目を輝かせ、貴重な野鳥の卵や雛を狙います。

2つ目は果実の食害です。

木の上の熟した果実はイタチにとって格好のごちそう。

「うーん、おいしそう」とイタチは果樹園の木々を次々と登り、収穫間近の果実を食べ荒らしてしまいます。

3つ目は木の樹皮の損傷。

イタチが木を登る際、鋭い爪で樹皮を傷つけてしまうんです。

「ガリガリ」と樹皮をひっかく音が聞こえてきそうですね。

これが繰り返されると、木の健康に悪影響を及ぼします。

4つ目は屋根裏への侵入。

木登りが得意なイタチは、庭の木から家の屋根へと簡単に移動できてしまいます。

「ここから家の中に入れそうだ」と、屋根の隙間から屋根裏に侵入し、そこを住処にしてしまうことも。

そして5つ目は電線のかじり。

木の近くを通る電線も、イタチにとっては格好の遊び場。

「これ、おもしろい!」と電線をかじってしまい、停電や火災の原因になることもあるんです。

これらの被害は、イタチの木登り能力を過小評価すると起こりやすくなります。

「まさか、そんな高いところまで登れないでしょ」なんて油断は禁物。

イタチの能力を正しく理解し、適切な対策を取ることが大切なんです。

果樹園の被害深刻!イタチが狙う果実とは

果樹園でのイタチ被害は、想像以上に深刻なんです。イタチが特に狙う果実を知ることで、効果的な対策が立てられます。

イタチが大好きな果実、それは甘くて柔らかい果物。

特に以下の果物が狙われやすいんです。

- サクランボ:「プチッ」と音を立てて食べられてしまいます

- イチゴ:「つるん」と一口で食べられちゃいます

- ブドウ:「パクパク」と房ごと食べられることも

- モモ:「じゅるじゅる」と果汁を楽しむイタチの姿が目に浮かびます

- プラム:「カリッ」と皮ごと食べられてしまいます

「おいしい!もっと食べたい!」とイタチは夢中になって食べ続けます。

果樹園での被害は、単に果実を食べられるだけではありません。

イタチが木を登り降りする際に、枝を折ったり樹皮を傷つけたりすることも。

「ボキッ」「ガリガリ」という音が果樹園に響き渡る様子が想像できますね。

さらに、イタチは食べ残しの果実をそのまま放置することも。

「もう食べられないや」と半分かじった果実を枝に残していくんです。

これが腐敗して病気の原因になったり、他の害虫を呼び寄せたりする可能性があります。

果樹園の経営者にとって、この被害は深刻な問題。

「今年の収穫はどうなっちゃうの?」と不安になるのも無理はありません。

収穫量が大幅に減少し、経済的な損失につながることもあるんです。

対策としては、木の周りに金属製のバリアを設置したり、忌避剤を使用したりすることが有効です。

また、収穫時期が近づいたら、見回りの頻度を増やすのも大切。

「今日も異常なし!」と安心できる日々を目指しましょう。

イタチの被害から果樹園を守るには、イタチの好みや行動パターンを理解することが重要。

それを踏まえた対策を立てることで、美味しい果実を守ることができるんです。

木の高さと被害の関係性!低い木ほど狙われやすい

イタチの木登り被害には、実は木の高さが大きく関係しているんです。低い木ほど狙われやすい傾向があります。

これを知ることで、より効果的な対策が可能になります。

まず、イタチが最も狙いやすいのは高さ2?3メートルの木。

「ちょうどいい高さだね」とイタチは喜んで登ります。

この高さは、イタチにとって労力が少なく、安全に登れる理想的な高さなんです。

次に狙われやすいのが高さ5メートルまでの木。

「ちょっと頑張れば登れるぞ」とイタチは意気込みます。

この高さまでなら、イタチは比較的楽に登ることができます。

一方、高さ10メートル以上の木は、イタチにとってはやや挑戦的。

「うーん、高いなぁ」と少し躊躇するかもしれません。

ただし、木登りの達人であるイタチは、必要があればこの高さまで登ることができます。

では、なぜ低い木ほど狙われやすいのでしょうか?

その理由は主に3つあります。

- エネルギー効率が良い:低い木なら少ない労力で目的を達成できます

- 安全性が高い:低い位置なら落下のリスクが少ないです

- 逃げやすさ:危険を感じたときにすぐに地上に降りられます

少ないリスクで大きな見返りが得られるわけです。

この関係性を知ることで、対策の優先順位が見えてきます。

まずは庭や果樹園の低い木から対策を始めるのが効果的。

「よし、まずはこの木から守ろう!」と計画を立てられますね。

具体的な対策としては、低い木の周りに金属製のバリアを設置したり、幹に滑りやすい素材を巻いたりするのが有効です。

また、低い枝を剪定して登りにくくするのも一案。

「これで少しは安心」と、木を見守る気持ちも変わってくるはずです。

高い木だからといって安心はできません。

イタチは驚くべき木登り能力を持っているので、高い木にも時々チャレンジします。

でも、低い木から対策を始めることで、より効果的にイタチ被害を防ぐことができるんです。

イタチの木登り被害を放置すると最悪の事態に!

イタチの木登り被害を放置すると、想像以上に深刻な事態を招く可能性があります。その最悪のシナリオを知ることで、早めの対策の重要性がよく分かります。

まず、生態系のバランスが崩れる可能性があります。

イタチが自由に木に登れる環境だと、鳥の巣が次々と襲われてしまいます。

「あれ?今年は鳥の声が聞こえないな」なんて状況になりかねません。

鳥の減少は、虫の大量発生など、別の問題を引き起こす可能性も。

次に、果樹園や庭の植物が壊滅的な被害を受ける恐れがあります。

イタチが毎日のように木に登って果実を食べ続けると、収穫がゼロになることも。

「今年の果物は全滅か...」と嘆く農家の姿が目に浮かびます。

さらに、家屋への被害が拡大する可能性も。

イタチが木から屋根に簡単に移動できる状態だと、屋根裏への侵入が常態化します。

「ガサガサ」という音が毎晩聞こえ、眠れない日々が続くかもしれません。

最悪の場合、電線をかじられて火災が発生するなんてことも。

そして見逃せないのが、健康被害のリスクです。

イタチの排泄物には、人間に感染する可能性のある病原体が含まれていることがあります。

木の上や周辺にフンが放置されると、知らずに触れてしまう危険性が高まります。

「え?こんなところにも?」と驚くような場所にフンが見つかるかも。

最後に、これらの問題が長期化すると、精神的ストレスが蓄積します。

毎日イタチの被害を目にし、対策の効果が見えないと、不安やイライラが募ります。

「もう、どうしたらいいの!」と途方に暮れる日々が続くかもしれません。

これらの最悪の事態を避けるためには、早めの対策が不可欠です。

イタチの木登り被害に気づいたら、すぐに行動を起こしましょう。

「よし、今日から対策開始!」という積極的な姿勢が、被害を最小限に抑える鍵となるんです。

イタチ対策でやってはいけない「3つのNG行為」

イタチ対策には、逆効果になってしまう行為があるんです。ここでは、絶対にやってはいけない3つのNG行為を紹介します。

これらを避けることで、より効果的な対策が可能になります。

1つ目のNG行為は、木の周りに食べ物を放置すること。

「イタチを別の場所に誘導しよう」と思って食べ物を置いても、逆効果なんです。

「わーい、ごちそうだ!」とイタチは喜んで集まってきて、むしろ被害が増える結果に。

食べ物は必ず片付けましょう。

2つ目は、低い枝を刈り込まないこと。

「枝があった方が鳥が来てくれるから...」なんて思っていませんか?

実は低い枝は、イタチにとって絶好の足場になるんです。

「よいしょ、よいしょ」と簡単に木に登られてしまいます。

地上から2メートルくらいまでの低い枝は、思い切って刈り込むのが効果的。

3つ目のNG行為は、木の幹に油を塗ること。

「滑るから登れないだろう」と考えがちですが、これは大変危険。

油で滑って落下したイタチが怪我をする可能性があるんです。

「痛い!」とイタチが苦しむ姿は見たくありませんよね。

また、油は木の健康にも悪影響を及ぼします。

これらのNG行為の代わりに、どんな対策が有効なのでしょうか?

以下のような方法がおすすめです。

- 金属製のバリアを幹に取り付ける

- イタチの嫌いな香りのするハーブを植える

- 動きセンサー付きの照明を設置する

- 忌避スプレーを定期的に散布する

「イタチさん、ごめんね。でも、ここは登っちゃダメなんだ」と、優しく但し断固とした態度で対応するのがポイントです。

イタチ対策は、根気強く続けることが大切。

NG行為を避けつつ、効果的な方法を組み合わせて実践することで、イタチとの平和共存が可能になるんです。

「よし、正しい方法で頑張ろう!」という前向きな気持ちで、対策に取り組んでみてください。

イタチの木登りを防ぐ効果的な対策法

木の周りに「金属製バリア」設置!簡単DIY方法

イタチの木登りを防ぐ効果的な方法として、金属製バリアの設置がおすすめです。簡単な道具で自分で作れるので、早速チャレンジしてみましょう。

まず、必要な材料を集めます。

主に以下のものが必要になります。

- 亜鉛メッキ鋼板(幅30cm程度、木の周囲の長さ分)

- 針金

- ペンチ

- 軍手

1. 亜鉛メッキ鋼板を木の周囲の長さに合わせて切ります。

「ジョキジョキ」と音を立てながら、慎重に作業しましょう。

2. 切った鋼板の上部を外側に少し曲げます。

これがイタチの爪止めになるんです。

「ガチャン」と音がしそうなくらいしっかり曲げましょう。

3. 鋼板を木の周りに巻き付けます。

「よいしょ」と声を掛けながら、しっかりと巻きつけていきます。

4. 針金を使って、鋼板の端をしっかりと固定します。

「キュッキュッ」と音を立てながら、しっかりと締めていきます。

これで完成です!

「えっ、こんなに簡単なの?」と驚くかもしれませんね。

金属製バリアの設置高さは、地上から約1.5メートルの位置がおすすめ。

これより低いと、イタチが飛び越えてしまう可能性があるんです。

「よっこらしょ」と飛び越えられちゃったら元も子もありません。

この方法の良いところは、長期間効果が持続する点。

一度設置すれば、しばらくの間イタチの侵入を防ぐことができます。

「これで安心!」とほっと一息つけるはずです。

ただし、注意点もあります。

鋼板の端が鋭くなっている場合があるので、必ず軍手を着用して作業しましょう。

「いてっ!」なんてことにならないよう、安全第一で。

金属製バリアで、イタチの木登りから大切な木を守りましょう。

簡単なDIYで、効果的な対策ができるんです。

イタチ撃退!木の幹に塗る「忌避スプレー」の選び方

イタチを寄せ付けない忌避スプレーは、木登り対策の強い味方です。効果的なスプレーの選び方と使用方法をご紹介します。

まず、忌避スプレーを選ぶ際のポイントを見ていきましょう。

- 天然成分を使用しているもの:化学物質よりも安全で環境にやさしいです。

- 唐辛子成分を含むもの:イタチは辛い匂いが苦手なんです。

- 持続性の高いもの:頻繁に塗り直す手間が省けます。

- 無色透明なもの:木の見た目を損ねません。

「よし、これで完璧!」と自信を持って選べますね。

次に、忌避スプレーの正しい使用方法を説明します。

1. まず、木の幹の下部から約1.5メートルの高さまでをきれいに掃除します。

「ゴシゴシ」と丁寧に汚れを落としましょう。

2. スプレーを木の幹全体に均一に吹きかけます。

「シュッシュッ」と軽快な音を立てながら、ムラなく塗っていきます。

3. 乾くまでしっかり待ちます。

「ふぅ、これで一安心」と一息つくのはまだ早いかも。

4. 効果が持続する期間を確認し、定期的に塗り直します。

「あれ、もう1ヶ月経った?」なんて忘れないように、カレンダーにメモしておくのがおすすめです。

忌避スプレーを使用する際の注意点もあります。

雨の日や雨が降りそうな日は避けましょう。

「せっかく塗ったのに〜」と悲しい思いをしないために、天気予報をしっかりチェック。

また、果樹など食用の植物に使用する場合は、必ず食用可能な製品を選んでください。

「うっかり」が大事故につながらないよう、しっかり確認が必要です。

忌避スプレーを上手に活用して、イタチの木登りから大切な木を守りましょう。

簡単で効果的な方法なので、ぜひ試してみてくださいね。

庭木の剪定テクニック!イタチが登れない木を作る

庭木の剪定は、イタチの木登り対策として非常に効果的です。適切な剪定で、イタチが登りにくい環境を作り出すことができるんです。

まず、イタチが登りにくい木の特徴を押さえておきましょう。

- 下枝が少ない

- 幹がすっきりしている

- 枝と枝の間隔が広い

「よし、やってみよう!」という気持ちになりますよね。

では、具体的な剪定テクニックを見ていきましょう。

1. まず、地面から2メートルくらいの高さまでの下枝を全て取り除きます。

「チョキチョキ」と音を立てながら、思い切って切っていきましょう。

2. 幹に近い太い枝は、できるだけ短く切ります。

「ガッチン」という音とともに、勢いよく切り落とします。

3. 残した枝の間隔を広くします。

枝と枝の間隔が30センチ以上になるようにしましょう。

「スッキリした!」と達成感を味わえるはずです。

4. 幹に沿って伸びている細い枝や芽は全て取り除きます。

「ちょきちょき」と丁寧に処理していきます。

これらの作業を行うことで、イタチが足場にできる場所がグンと減ります。

「えっ、こんなに登りにくくなるの?」と驚くほどの効果があるんです。

ただし、剪定には注意点もあります。

木の種類によって適切な剪定時期が異なるので、事前に調べておくことが大切です。

「あれ?葉っぱが枯れちゃった...」なんてことにならないよう、しっかり確認しましょう。

また、急激な剪定は木にストレスを与えてしまいます。

2〜3年かけて徐々に理想の形に近づけていくのがおすすめです。

「焦らず、じっくりと」が剪定の秘訣なんです。

剪定作業は高所での作業になることもあるので、安全には十分注意してください。

必要に応じて、はしごや専用の道具を使用しましょう。

「危ない!」なんてヒヤッとする場面は避けたいですよね。

適切な剪定で、イタチが登りにくい庭木を作りましょう。

美しい庭を保ちながら、イタチ対策もできる一石二鳥の方法なんです。

意外と効く!「アルミホイル」でイタチを寄せ付けない

意外かもしれませんが、キッチンにある身近なアルミホイルがイタチ対策に効果的なんです。簡単で安価、しかも環境にやさしい方法として注目されています。

アルミホイルがイタチ撃退に効果がある理由は主に3つあります。

- 光の反射:キラキラした反射光がイタチの目をくらませます。

- 音の発生:風で揺れると「カサカサ」という音がして、イタチを警戒させます。

- 触感の違和感:ツルツルした感触がイタチの足裏に違和感を与えます。

「へぇ、アルミホイルってすごいんだ!」と驚きますよね。

では、実際のアルミホイルの使い方を見ていきましょう。

1. アルミホイルを30センチ四方くらいの大きさに切ります。

「シャカシャカ」という音とともに、テキパキと準備しましょう。

2. 切ったアルミホイルを木の幹に巻き付けます。

地上から1〜1.5メートルの高さに設置するのがポイントです。

3. 巻き付ける際は、少しゆるめにして隙間を作ります。

「ふわっ」と風で動くようにすることで、音と光の効果が高まります。

4. テープや紐で軽く固定します。

あまりきつく縛りすぎないように注意しましょう。

5. 1本の木に2〜3箇所設置すると、より効果的です。

「よし、これでバッチリ!」と自信を持って設置できますね。

アルミホイルの効果は2〜3週間ほど持続します。

「あれ、もうそんな時間経った?」と忘れないように、定期的に点検と交換を行いましょう。

この方法の良いところは、コストがかからない点です。

「家計に優しい」と財布の中身もほっとするはず。

また、化学物質を使わないので、環境にも優しい方法なんです。

ただし、強風の日はアルミホイルが飛ばされてしまう可能性があります。

「あれ?どこいっちゃったの?」なんて探し回ることにならないよう、天気予報をチェックして対応しましょう。

アルミホイルを使ったイタチ対策、意外と効果があるんです。

簡単で手軽な方法なので、ぜひ試してみてくださいね。

音と光でイタチを驚かす!センサーライトの活用法

センサーライトを活用すると、音と光でイタチを効果的に驚かすことができます。夜行性のイタチに対して特に有効な対策方法なんです。

センサーライトがイタチ対策に効果的な理由は主に3つあります。

- 突然の明るさ:暗闇に慣れたイタチの目をくらませます。

- 動きの検知:イタチが近づくと自動で作動するので、常に監視している効果があります。

- 省エネ性能:必要な時だけ点灯するので、電気代の心配も少なくて済みます。

「よし、これで夜も安心!」と思えるはずです。

では、センサーライトの効果的な設置方法を見ていきましょう。

1. まず、イタチが出没しそうな場所を特定します。

木の周り、庭の入り口、家の軒下などがポイントです。

2. センサーライトを設置する高さは、地上から2〜3メートルくらいが適切です。

「ちょうどいい高さだね」とイメージしながら位置を決めましょう。

3. ライトの向きは、イタチの侵入経路に向けて調整します。

「こっちから来るんだよね」と想像しながら、角度を決めていきます。

4. 感度と点灯時間を調整します。

小動物も検知できる高感度に設定し、点灯時間は30秒程度が効果的です。

5. 可能であれば、音声アラーム機能付きのセンサーライトを選びましょう。

「ピーッ」という警告音で、より強力にイタチを驚かすことができます。

センサーライトを設置する際の注意点もあります。

近隣の家に光が届いてしまうと、ご迷惑になる可能性があります。

「お隣さん、ごめんね」なんて謝ることにならないよう、光の方向はしっかり確認しましょう。

また、雨や雪の日は誤作動する可能性があります。

「あれ?また点いた」なんてことが頻繁ににならないよう、雨風に強いタイプを選びましょう。

センサーライトの電池は定期的に確認し、弱くなったら交換します。

「あれ?点かない」なんてことにならないよう、月に一度くらいチェックするのがおすすめです。

この方法の良いところは、24時間体制でイタチを監視できる点です。

「留守中も安心」と心にゆとりができますね。

また、防犯効果も期待できるので、一石二鳥の対策方法と言えます。

センサーライトを活用して、イタチの夜間の活動を効果的に抑制しましょう。

音と光の力で、イタチを寄せ付けない環境づくりができるんです。