イタチが家の中に!侵入経路は?【換気口や配管周りに注意】3つの侵入ポイントと対策法

【この記事に書かれてあること】

「ガサガサ」「カリカリ」…家の中から聞こえる不気味な音。- 換気口や配管周りがイタチの主な侵入経路

- イタチは5cm程度の隙間から侵入可能

- 屋根裏や床下がイタチの好む居場所に

- 電線や断熱材の噛み跡に要注意

- 春秋の繁殖期と冬の寒さ対策で侵入リスクが上昇

- コーヒーかすや唐辛子パウダーなど身近なもので対策可能

もしかして、イタチが侵入しているかも?

でも、どこから入ってきたの?

イタチの侵入経路と対策方法を知れば、安心して暮らせる我が家を取り戻せます。

換気口や配管周りなど、意外な場所がイタチの侵入口に。

しかも、わずか5cm程度の隙間があれば入れちゃうんです。

でも大丈夫。

コーヒーかすや唐辛子パウダーなど、身近なもので簡単に対策できます。

イタチとの知恵比べ、さっそく始めましょう!

【もくじ】

イタチが家の中に!侵入経路と被害の実態

換気口や配管周りが「主な侵入口」に!

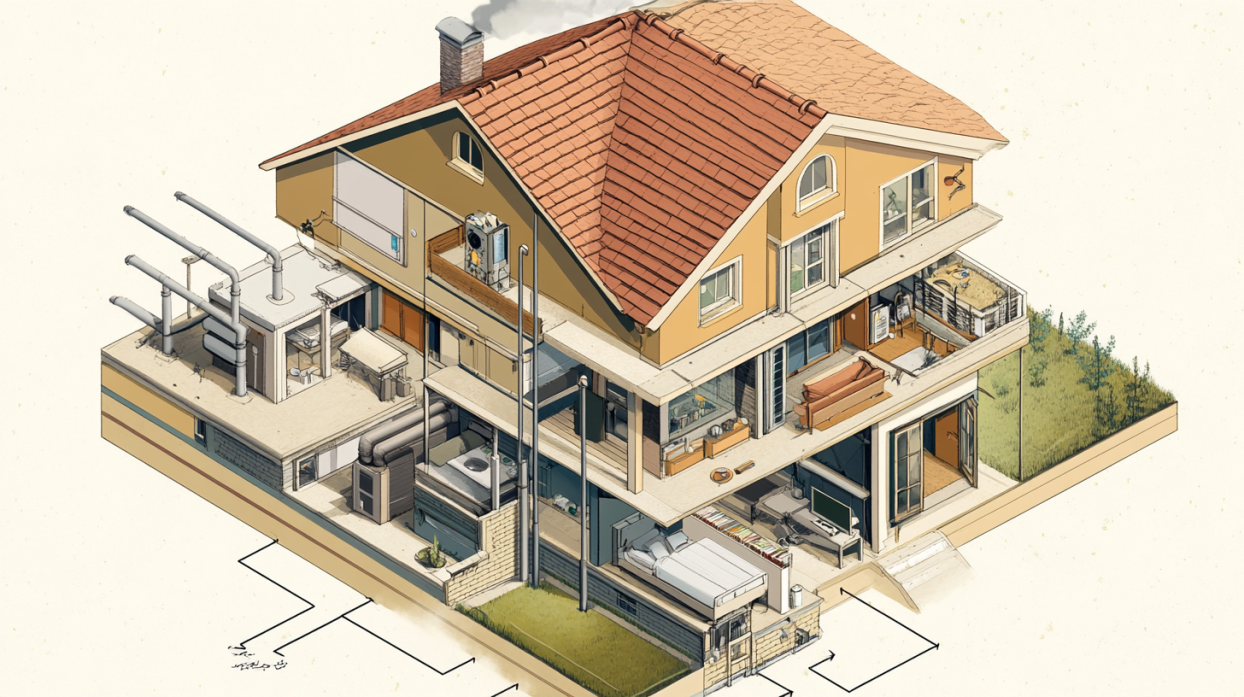

イタチの主な侵入経路は換気口や配管周りです。これらの場所は家の中と外をつなぐ穴であり、イタチにとって格好の侵入口となってしまいます。

「どうしてイタチはそんな場所から入ってくるの?」と思われるかもしれません。

実は、イタチは非常に賢く、しかも体が細長いんです。

換気口や配管周りの隙間は、人間には小さく見えても、イタチにとっては十分な大きさなんです。

イタチが好む侵入口には、次のような特徴があります。

- 暗くて人目につきにくい

- 狭くて安全な通り道になる

- 家の中と外をつないでいる

「ズルズル…」とイタチが這い進む音が聞こえてきそうですね。

特に注意が必要なのは、以下の場所です。

- 屋根の換気口

- 外壁の通気口

- 台所や浴室の排水管周り

- エアコンの配管が通る穴

「小さな隙間くらいなら大丈夫」と油断は禁物。

イタチは思わぬ小さな隙間からも侵入してくる可能性があるんです。

イタチは5cm程度の「小さな隙間」から侵入可能!

驚くべきことに、イタチは直径わずか5センチメートル程度の小さな隙間からでも侵入できてしまいます。これは、500円玉とほぼ同じ大きさなんです。

「えっ、そんな小さな穴から入れるの?」と思われるかもしれません。

イタチの体は、次のような特徴があります。

- 細長い体型

- 柔軟性が高い骨格

- 滑らかな毛並み

まるでヘビのように体をくねらせながら、スムーズに進んでいく様子が目に浮かびますね。

家の中によくある5センチ程度の隙間には、こんなものがあります。

- ドアの下の隙間

- 壁のひび割れ

- 床下の換気口

- 屋根裏への侵入口

イタチは非常に探索能力が高く、人間が見落としがちな小さな隙間を見つけ出すのが得意なんです。

イタチ対策の基本は、この5センチルールを覚えておくことです。

家の周りを歩き回って、5センチ以上の隙間がないかチェックしてみましょう。

「こんな小さな穴、大丈夫かな?」と思った穴は、すぐに塞いでおくのが賢明です。

小さな対策が、大きな被害を防ぐことにつながるんです。

屋根裏や床下が「イタチの好む居場所」に

イタチが家に侵入すると、真っ先に向かうのが屋根裏や床下です。これらの場所は、イタチにとって理想的な住処となってしまうんです。

「どうして屋根裏や床下がイタチのお気に入りなの?」と疑問に思われるかもしれません。

実は、屋根裏や床下には次のような特徴があるんです。

- 人目につきにくい暗い場所

- 温度変化が少なく過ごしやすい

- 天敵から身を隠せる安全な空間

- 巣作りに適した広さがある

- 家の構造材を利用して移動できる

屋根裏では、イタチは断熱材の中に潜り込んで暖かく過ごしたり、木材をかじって巣作りの材料にしたりします。

一方、床下では配管に沿って自由に移動したり、湿気を含んだ木材を好んで住み着いたりするんです。

「ガサガサ」「カリカリ」という音が聞こえたら要注意です。

イタチが活動している証拠かもしれません。

特に夜間は活発に動き回るので、就寝中に物音が聞こえてくることも。

「夜中に変な音がするなぁ」と感じたら、イタチの存在を疑ってみる必要があります。

イタチが屋根裏や床下に住み着くと、次のような被害が出る可能性があります。

- 断熱材や木材の破壊

- 糞尿による悪臭や衛生問題

- 天井や壁に染みやシミができる

- 夜間の物音でストレスや不眠の原因に

屋根裏や床下へのアクセス口をしっかり閉めておくことも大切です。

「面倒くさいな」と思っても、小まめなチェックが大きな被害を防ぐ鍵となるんです。

電線や断熱材の「噛み跡」に要注意!

イタチが家に侵入すると、電線や断熱材に噛み跡を残すことがあります。これは単なるイタズラではなく、深刻な問題につながる可能性があるんです。

「え、電線を噛むの?危険じゃないの?」そう思われるかもしれませんね。

イタチが電線や断熱材を噛む理由には、次のようなものがあります。

- 歯の伸びすぎを防ぐため

- 巣作りの材料を集めるため

- 新しい通り道を作るため

- 好奇心旺盛な性格のため

被覆が剥がれた電線は火災の原因になる可能性があります。

「チリチリ」という音や焦げ臭いにおいがしたら、すぐに電気を止めて確認する必要があります。

断熱材の噛み跡も見逃せません。

噛み跡があると、次のような問題が起こる可能性があるんです。

- 断熱効果の低下

- エネルギー効率の悪化

- 湿気やカビの発生

- 天井や壁の変色

特に夜間は要注意です。

噛み跡を見つけたら、すぐに対策を講じることが大切です。

放っておくと被害が広がり、修理費用が膨らむ可能性があります。

「ちょっとくらいなら…」と油断は禁物。

小さな噛み跡でも、早めの対処が重要なんです。

定期的に屋根裏や壁の中を点検し、噛み跡がないかチェックしましょう。

もし見つけたら、専門家に相談するのが賢明です。

イタチの被害は見た目以上に深刻なことがあるので、自己判断は避けた方が無難です。

イタチ対策で「逆効果」な方法に気をつけて!

イタチ対策、頑張っているのに逆効果になってしまうことがあるんです。「えっ、一生懸命やっているのに逆効果?」と驚かれるかもしれません。

でも、正しい知識を持っていないと、かえってイタチを引き寄せてしまう可能性があるんです。

まず、絶対にやってはいけないのが素手でイタチを捕まえようとすることです。

イタチは見た目は可愛いですが、実は野生動物。

「ちょっと触ってみよう」なんて考えは危険です。

イタチを威嚇すると、攻撃性が高まり咬まれる可能性があります。

次に気をつけたいのが、市販の殺鼠剤の使用です。

「ネズミ用の薬だからイタチにも効くはず」と思いがちですが、これは大きな間違い。

殺鼠剤はイタチにはほとんど効果がありません。

それどころか、次のような悪影響が出る可能性があるんです。

- 他の生物(ペットや野鳥など)への被害

- 環境汚染のリスク

- イタチが薬物に耐性を持つ可能性

「強い匂いでイタチを追い払おう」と考えるかもしれませんが、かえってイタチの好奇心を刺激してしまう可能性があるんです。

イタチ対策で効果的なのは、次のような方法です。

- 侵入口をしっかり塞ぐ

- 餌になるものを片付ける

- 庭や家周りを清潔に保つ

- 自然な忌避剤(コーヒーかすなど)を使う

でも、正しい知識を持って冷静に対処することが、本当に効果的なイタチ対策につながるんです。

イタチと人間が平和に共存できる方法を、少しずつ見つけていくことが大切ですね。

イタチの侵入と被害のリスク比較

春と秋の「繁殖期」vs冬の「寒さ対策」侵入

イタチの侵入リスクは、季節によって大きく変わります。特に注意が必要なのは、春と秋の繁殖期、そして冬の寒さ対策の時期です。

春と秋の繁殖期、イタチたちは「子育ての準備で大忙し!」といった感じです。

安全で暖かい巣作りの場所を探して、家屋に侵入してくる可能性が高くなります。

この時期、イタチたちは次のような行動をとります。

- 積極的に新しい巣作りの場所を探す

- 餌を確保するために行動範囲を広げる

- 子育てのために安全な環境を求める

「寒いよ〜、暖かい場所ないかな?」とイタチたちは考えているんです。

冬は次のような理由で家屋に侵入してきます。

- 厳しい寒さから身を守るため

- 食糧が少なくなるため、人家の周りで餌を探す

- 暖かい場所で冬を越すため

実は、両方の時期ともリスクは高いんです。

繁殖期は活動が活発になり、冬は生存のために必死になるため、どちらも油断できません。

「え?じゃあ、夏は大丈夫なの?」と思われるかもしれません。

残念ながら、夏もイタチの侵入リスクはあります。

暑さを避けたり、エサを求めて家屋に近づいてくることがあるんです。

結局のところ、イタチ対策は一年中必要というわけ。

でも、春・秋の繁殖期と冬の寒い時期は特に注意が必要です。

「ガサガサ」「カサカサ」という音が聞こえたら、イタチの季節到来かもしれませんね。

年中警戒しつつ、特に繁殖期と寒い時期はより注意深く家の周りをチェックすることが大切です。

屋根裏の被害vs床下の被害「違いを知る」

イタチが家に侵入すると、主に屋根裏と床下に居座ることが多いんです。でも、その被害の内容は場所によって結構違うんですよ。

「えっ、同じイタチなのに被害が違うの?」と思われるかもしれませんね。

まず、屋根裏の被害について見てみましょう。

屋根裏は、イタチにとって「快適な隠れ家」のような存在なんです。

ここでの主な被害は次のようなものです。

- 断熱材を巣材として使用し、破壊する

- 電線をかじって、漏電や火災の危険を引き起こす

- 糞尿による悪臭や、天井のシミの原因になる

- 騒音問題(特に夜間の物音)を引き起こす

床下は「イタチの通り道」のような役割を果たすことが多いんです。

床下での主な被害は以下の通りです。

- 配管や断熱材を傷つける

- 床下の湿気を増加させ、カビの原因になる

- 床下収納の物を荒らす

- 床下から部屋に侵入する経路を作る

実は、両方とも深刻なんです。

屋根裏の被害は火災リスクが高く、床下の被害は家の構造に関わる問題を引き起こす可能性があります。

被害の違いを知ることで、効果的な対策が立てられます。

例えば、屋根裏なら電線の保護が重要ですし、床下なら湿気対策が必要になってきます。

「ピンポイントで対策できるって便利!」ですよね。

イタチ対策は、「上も下も気を付けて!」ということ。

屋根裏と床下、両方をしっかりチェックすることで、イタチ被害から家を守ることができるんです。

家全体を守るには、場所ごとの特徴を理解することが大切なんです。

昼と夜の「イタチの活動パターン」を比較

イタチの活動時間、実は昼と夜でかなり違うんです。「え?イタチって夜行性じゃないの?」と思われるかもしれません。

基本的には夜行性ですが、昼間も完全に休んでいるわけではないんです。

まず、夜の活動パターンを見てみましょう。

イタチは主に夜行性で、夜の活動が活発です。

夜のイタチは次のような特徴があります。

- 活動のピークは夜9時から明け方5時頃

- 餌を探して広範囲を移動する

- 物音を立てて走り回ることが多い

- 繁殖行動や求愛行動も夜間に行う

完全に活動を停止しているわけではありません。

昼間のイタチの特徴は以下の通りです。

- 主に休息をとっているが、完全に眠っているわけではない

- 短時間の食事や水分補給のために活動することがある

- 危険を感じた時は昼でも素早く動く

- 暑い夏場は日中の涼しい時間帯に活動することも

イタチは適応力が高く、環境に合わせて活動時間を変えることがあるんです。

例えば、人間の活動が少ない深夜に活発になったり、逆に人間の生活リズムに合わせて活動したりすることも。

「ずるいなぁ」と思いますよね。

この昼夜の活動パターンの違いを知ることで、効果的な対策が立てられます。

夜はしっかり家の出入り口を閉めて、昼間は不審な物音がしないかチェックする。

そんな対策が有効です。

結局のところ、イタチ対策は24時間体制で行う必要があるというわけ。

「昼も夜も気を抜かない!」が、イタチ対策の鉄則なんです。

イタチの生態をよく理解して、賢く対策を立てていきましょう。

イタチvs他の害獣「被害の特徴」を比較

イタチの被害、実は他の害獣とは少し違うんです。「え?じゃあイタチの被害って特別なの?」と思われるかもしれませんね。

確かに、イタチならではの特徴があるんです。

まず、イタチの被害の特徴を見てみましょう。

イタチによる主な被害は次のようなものです。

- 細い体を活かして、小さな隙間から侵入

- 電線や配線をかじる習性がある

- 強烈な臭いのする糞尿を残す

- 屋根裏や壁の中を自由に移動する

例えば、ネズミやハクビシンの被害と比べてみましょう。

- ネズミ:食べ物を荒らす、糞尿被害、病気の媒介

- ハクビシン:果樹被害、天井裏での騒音、糞尿被害

でも、それぞれに特徴があるんです。

イタチの被害の特徴は、その行動範囲の広さにあります。

家全体を自由に動き回れるため、被害が家中に及ぶ可能性があるんです。

また、電線をかじる習性は、火災のリスクを高めます。

一方、ネズミは主に食べ物を目当てに来るので、被害は台所周辺に集中しがち。

ハクビシンは果樹被害が特徴的で、家の中では主に天井裏に潜みます。

「じゃあ、イタチが一番やっかいなの?」と思うかもしれません。

実は、どの害獣も対策が必要なんです。

ただ、イタチの場合は特に、家全体をくまなくチェックする必要があります。

イタチ対策のポイントは、「小さな隙間も見逃さない!」ということ。

電線の保護や、家全体の点検が重要になってきます。

他の害獣と比べて、より細やかな対策が求められるんです。

害獣それぞれの特徴を知ることで、効果的な対策が立てられます。

イタチの特徴を理解して、しっかりと対策を行えば、被害を最小限に抑えることができるんです。

家を守るために、イタチの特性をよく知っておくことが大切ですね。

イタチ対策!簡単にできる驚きの方法

コーヒーかすで「イタチよけ」!意外な効果

コーヒーかすがイタチ対策に効果的だって知っていましたか?実は、この身近な材料がイタチを寄せ付けない強い味方になるんです。

「えっ、コーヒーかすってあのゴミ箱行きのアレ?」と思われるかもしれませんね。

そうなんです。

毎日捨てているそのコーヒーかすが、イタチ対策の強い味方になってくれるんです。

コーヒーかすがイタチよけになる理由は、その強い香りにあります。

イタチは鋭い嗅覚を持っているので、コーヒーの強い香りが苦手なんです。

「くんくん…うっ、この匂いイヤだ!」とイタチが思っている様子が目に浮かびますね。

コーヒーかすの使い方は簡単です。

次のような方法で使ってみてください。

- 乾燥させたコーヒーかすを侵入口周辺に撒く

- コーヒーかすを小さな布袋に入れて、イタチの通り道に置く

- コーヒーかすを水で溶いて、スプレーボトルに入れて噴霧する

大丈夫です。

人間にとってはそれほど強い匂いではありませんが、イタチにとっては十分な忌避効果があるんです。

コーヒーかすの効果は1週間ほど持続します。

定期的に新しいコーヒーかすに交換することで、継続的なイタチ対策になります。

「毎日のコーヒータイムがイタチ対策にもなるなんて!」と、新たな発見があったのではないでしょうか。

この方法の良いところは、安全で環境にもやさしいということ。

化学薬品を使わないので、子どもやペットがいる家庭でも安心して使えます。

しかも、コストもほとんどかからないんです。

一石二鳥どころか、三鳥くらいの効果があるかもしれませんね。

ペットボトルの水で「光の威嚇」作戦

ペットボトルに水を入れて庭に置くだけで、イタチを追い払えるって知っていましたか?この意外な方法が、実は効果的なイタチ対策になるんです。

「えっ、ペットボトルの水?それってまじで効くの?」と疑問に思うかもしれません。

実はこれ、科学的な根拠がある方法なんです。

ペットボトルの水がイタチを追い払う仕組みは、光の反射にあります。

水の入ったペットボトルは、太陽光や月明かりを反射して、キラキラと光るんです。

この不規則に動く光が、イタチにとっては「何か危険なものがいる!」という錯覚を起こさせるんです。

使い方は本当に簡単です。

次の手順で試してみてください。

- 透明なペットボトルに水を満タンに入れる

- ペットボトルのラベルは剥がす(光の反射を妨げないため)

- イタチが出没する場所や侵入しそうな場所の近くに置く

- 複数のペットボトルを置くとより効果的

大丈夫です。

戦略的に配置することで、見た目も損なわずに効果を発揮できます。

例えば、植木の間に隠すように置いたり、フェンスの上に並べたりするのもいいですね。

この方法の素晴らしいところは、コストがほとんどかからないことです。

家にあるペットボトルを再利用できるので、エコにもなりますね。

「ガチャガチャ」とペットボトルを用意する音が、イタチ退治の始まりの合図です。

ただし、注意点もあります。

定期的に水を交換しないと、ボトルの中で藻が発生したり、虫が湧いたりする可能性があります。

2週間に1回程度、水を交換するのがおすすめです。

「ちょっと面倒くさいなぁ」と思うかもしれませんが、イタチ対策と庭の美化を同時に行えると思えば、それほど大変ではないはずです。

光の威嚇作戦、ぜひ試してみてください。

イタチが「キラッ」という光を見て、「ビクッ」と驚いて逃げ出す様子が想像できますね。

使用済み猫砂で「天敵の匂い」を再現

使用済みの猫砂でイタチを追い払えるって、驚きですよね。実は、この意外な方法が効果的なイタチ対策になるんです。

「えっ、使用済みの猫砂?それって臭くないの?」と思われるかもしれません。

確かに人間にとっては少し気になる匂いかもしれません。

でも、イタチにとっては「天敵の匂い」なんです。

この方法が効果的な理由は、イタチの天敵である猫の存在を匂いで感じさせることにあります。

イタチは鋭い嗅覚を持っているので、猫の匂いを感じると「ここは危険だ!」と判断して近づかなくなるんです。

使い方は簡単です。

次の手順で試してみてください。

- 使用済みの猫砂を小さな布袋や網袋に入れる

- イタチが侵入しそうな場所の近くに置く

- 庭やベランダなど、外部からの侵入経路に沿って配置する

- 1週間ほどで新しいものに交換する

そんな時は、猫を飼っている友人や近所の方に分けてもらうのもいいですね。

「猫砂ください」って頼むのは少し照れくさいかもしれませんが、イタチ対策のためと思えば勇気が出るはずです。

この方法の良いところは、自然な方法でイタチを寄せ付けないということです。

化学薬品を使わないので、環境にも優しいんです。

しかも、コストもほとんどかかりません。

「ただでイタチ対策ができるなんて、すごい!」と思いませんか?

ただし、注意点もあります。

使用済みの猫砂を直接地面に撒くのは避けましょう。

土壌汚染の原因になったり、他の動物が食べてしまったりする可能性があります。

必ず袋に入れて使用してくださいね。

「ニャーン」という猫の鳴き声が聞こえてきそうな匂いに、イタチが「ビクッ」として逃げ出す様子が目に浮かびます。

天敵の匂いを利用したこの方法、意外と効果的かもしれませんよ。

唐辛子パウダーで「刺激臭バリア」を作る

唐辛子パウダーでイタチを追い払えるって知っていましたか?この身近な調味料が、実は強力なイタチ対策になるんです。

「えっ、キッチンにある唐辛子パウダー?それって本当に効くの?」と驚く方も多いでしょう。

実はこれ、イタチにとっては強烈な「立ち入り禁止サイン」なんです。

唐辛子パウダーがイタチよけになる理由は、その刺激的な成分にあります。

イタチは鋭敏な嗅覚と感覚を持っているので、唐辛子の刺激的な香りや粉末が鼻や目に入ると、とても不快に感じるんです。

「ヒリヒリする〜!」とイタチが悲鳴を上げている様子が想像できますね。

使い方は簡単です。

次のような方法で試してみてください。

- 唐辛子パウダーを侵入口周辺に直接撒く

- 水で薄めてスプレーボトルに入れ、侵入経路に吹きかける

- 唐辛子パウダーを布袋に入れて、イタチの通り道に置く

- 唐辛子オイルを使って、より強力な効果を狙う

確かに注意は必要です。

直接触れたり吸い込んだりすると、人間やペットにも刺激になる可能性があります。

使用する場所には十分気をつけましょう。

この方法の素晴らしいところは、効果が即座に表れることです。

イタチは一度この刺激を経験すると、しばらくその場所に近づかなくなります。

「辛い思い出」が、イタチにとっては強力な忌避剤になるんです。

効果は天候や湿度によって変わりますが、だいたい1週間ほど持続します。

定期的に新しい唐辛子パウダーを追加することで、継続的なイタチ対策になります。

「毎週カレーを作る口実ができた!」なんて、家族サービスにもなりそうですね。

「ピリッ」とした香りが、イタチには「ギョッ」とするほどの衝撃になるんです。

キッチンの調味料が、まさかイタチ対策の強い味方になるなんて、驚きですよね。

ラジオの音で「人の気配」を演出!24時間対策

ラジオの音でイタチを追い払えるって、意外ですよね。でも、これが実は効果的なイタチ対策になるんです。

「えっ、ラジオの音?それってうるさくないの?」と思われるかもしれません。

でも、人間には気にならない程度の音量でも、イタチには十分な「警戒信号」になるんです。

ラジオの音がイタチよけになる理由は、人の存在を感じさせることにあります。

イタチは用心深い動物で、人間を恐れる傾向があります。

ラジオから流れる人の声や音楽は、イタチにとっては「ここに人がいる!」というサインになるんです。

使い方は本当に簡単です。

次の手順で試してみてください。

- 小型のラジオを用意する(電池式がおすすめ)

- イタチが出没する場所の近くに設置する

- 音量は小さめに設定する(近所迷惑にならない程度)

- 24時間流し続けるか、タイマーを使って夜間のみ流す

確かにその通りです。

でも、小型のラジオなら消費電力はそれほど大きくありません。

それに、イタチ被害による損害を考えれば、十分に元が取れるはずです。

この方法の良いところは、24時間対策ができるということです。

イタチは主に夜行性ですが、昼間に活動することもあります。

ラジオを流し続けることで、常に警戒させることができるんです。

ただし、注意点もあります。

同じ場所で長期間ラジオを流し続けると、イタチが慣れてしまう可能性があります。

1週間ごとにラジオの場所を変えたり、別の対策方法と組み合わせたりするのがおすすめです。

「ラジオ体操の時間です!」という元気な声に、イタチが「ビクッ」として逃げ出す様子が想像できますね。

人間の存在を感じさせるこの方法、意外と効果的かもしれません。

「今日のヒット曲は、イタチ追い払いソングです!」なんて、ユーモアも忘れずにイタチ対策を楽しんでみてはいかがでしょうか。